《鸡毛信》儿童剧热映!红色经典全新演绎,亲子必看

更新时间:2025-05-05 08:40 浏览量:57

## 红色经典《鸡毛信》惊艳重生:这封穿越时空的信件,藏着当代孩子最稀缺的精神密码

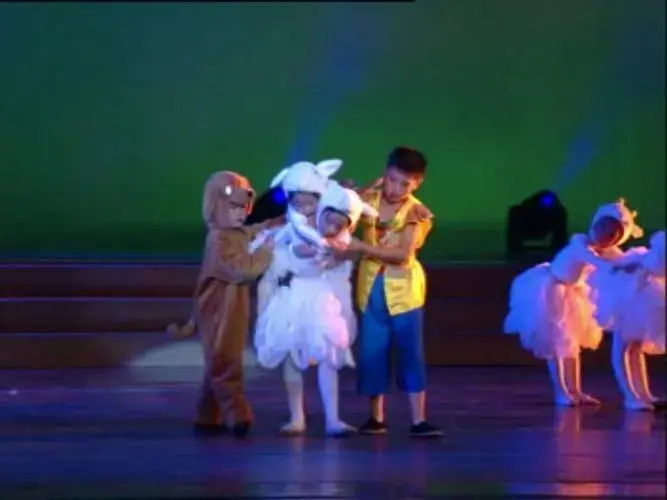

当舞台灯光渐暗,那个头戴八角帽、腰系红绸带的少年海娃从历史深处向我们奔来时,整个剧场里的孩子们不约而同地屏住了呼吸。这不是一次简单的文化怀旧,而是一场跨越八十年的精神对话——改编自经典抗战故事的儿童剧《鸡毛信》正在全国掀起观演热潮,成为这个夏天最动人的亲子文化现象。

一、经典重构:当"鸡毛信"遇见Z世代审美

制作团队对这部诞生于抗日烽火中的文学经典进行了大胆而审慎的创新演绎。舞台设计上,传统皮影艺术与全息投影技术奇妙融合,当虚拟的子弹"嗖嗖"掠过观众头顶时,孩子们下意识地缩了缩脖子;音乐创作上,抗战时期的《游击队歌》旋律被解构成电子音效,与童声合唱形成时空交响。最令人称道的是对海娃形象的塑造,这个原本高大全的小英雄被赋予了更多孩子气的特质——他会在执行任务时偷摘山枣,面对敌人时双腿发抖,却在关键时刻爆发出超乎想象的勇气。

"我们不想把红色经典做成博物馆里的标本,"总导演李明在接受采访时说,"海娃的成长轨迹应该让今天的孩子们看见自己——恐惧但选择勇敢,平凡却创造非凡。"这种去神化的处理反而让历史人物更加真实可触,北京某小学组织观剧后,五年级学生王梓涵在作文里写道:"原来英雄也会害怕,这让我觉得我也可以成为他那样的人。"

二、精神解码:一封穿越八十年的成长密函

在信息爆炸的当代社会,"鸡毛信"这个抗战时期的情报传递方式本身就成为绝佳的教育隐喻。剧中设计了一个发人深省的细节:当海娃在山间狂奔时,现代少年小宇正在沙发上沉迷手机游戏,两条平行时空的叙事线在某个奇幻时刻突然交汇。这种巧妙的对比让不少家长陷入沉思——在算法推送构筑的信息茧房里,我们的孩子是否正在丧失那种为目标专注前行的能力?

儿童心理学家指出:"《鸡毛信》展现的不仅是战争年代的英雄主义,更是一种稀缺的'深度注意力'。当海娃为送信翻山越岭时,他展现的是当代青少年亟需培养的目标感和意志力。"广州的一位母亲在观剧后感慨:"孩子平时背五分钟课文就叫苦连天,看海娃赤脚跑三十里山路却眼睛发亮,这种震撼是我说教一百遍都达不到的。"

三、亲子共育:在剧场里完成的精神接力

该剧特别设计的互动环节成为最大亮点。当海娃被敌人围困时,全场小朋友在演员引导下齐声高喊暗号;当需要选择行进路线时,舞台两侧的投票器让观众集体参与决策。这种沉浸式体验模糊了观演界限,北京天桥艺术中心的驻场演出中,曾出现祖孙三代争相讲述各自理解的"鸡毛信"精神的动人场景。

教育学者观察到:"这部剧巧妙地构建了家庭对话的'第三空间'。父母通过童年记忆中的海娃与孩子建立情感联结,孩子们则用新鲜视角为经典注入新解。"上海某剧场甚至出现了"二刷三刷"现象,家长陈女士表示:"第一次孩子看故事,第二次我们聊历史,第三次全家讨论什么是真正的勇敢。"

四、文化启示:红色IP的年轻化表达范式

《鸡毛信》的成功绝非偶然。制作方透露,创作前期团队走访了二十多所中小学,收集上千份问卷发现:00后对主旋律故事的排斥,实质是对刻板说教的反感。中国儿童艺术剧院院长冯俐指出:"经典重述不是给老照片涂滤镜,而要找到历史精神与当代价值的焊接点。"

这种创新尝试获得了市场与口碑的双重认可。该剧巡演版图已覆盖全国35个城市,衍生出绘本、广播剧、沉浸式体验展等多元产品线。更值得关注的是,B站上由年轻UP主自发创作的《鸡毛信》改编视频累计播放量突破千万,证明红色经典完全可能成为新时代的"爆款IP"。

落幕时分,当海娃终于将鸡毛信交到八路军手中,剧场穹顶突然降落下无数纸质信笺,每张都印着不同孩子写给自己未来的寄语。这种充满仪式感的设定,让历史与当下完成诗意的衔接。或许这就是经典重述的最高境界——不是让我们回到过去,而是让过去照亮未来。在这个注意力成为稀缺资源的时代,这封穿越时空的鸡毛信提醒我们:有些精神密码,永远值得代代相传。